SDGsと障がい者スポーツのつながり ― 私たちができる小さなボランティアから

「SDGsって、最近あまり聞かなくなった気がする」

そんな声を聞くことがあります。確かに、一時期に比べてメディアや広告で見かける機会は減ってきたかもしれません。でも実はそれは、SDGs(持続可能な開発目標)が“話題”から“日常”へと静かに根づき始めているサインなのかもしれません。

では、SDGsって結局何だったのか。そして、障がい者スポーツやボランティア活動との関係は? ふなばしスポーツの立場から見えてくる、小さくて身近なSDGsの形をご紹介します。

SDGsとは? 障がい者スポーツとどう関係があるのか

SDGs(Sustainable Development Goals/持続可能な開発目標)は、2015年に国連で定められた国際的な目標です。2030年までに、世界中で「貧困」「格差」「環境」「教育」「健康」など幅広い課題を解決し、誰一人取り残されない社会をつくることが目的です。

その中には、障がい者スポーツや地域ボランティアと深く結びつく項目もあります。たとえば:

- 目標3「すべての人に健康と福祉を」

- 目標10「人や国の不平等をなくそう」

- 目標11「住み続けられるまちづくりを」

- 目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」

障がいのある方が安心してスポーツを楽しみ、支援者や地域住民とつながっていくこと。これ自体がSDGsの理念そのものです。

改めて障がい者スポーツとSDGs

たとえば、車椅子ラグビーなどの障がい者スポーツイベント。ここには、選手・観客・ボランティア・地域の支援者など、多様な人が関わり合い、ひとつの空間をつくりあげています。

そこには「多様性の尊重」「健康の促進」「地域連携」といった、SDGsが目指す社会の縮図がすでにあります。

また、障がいのある選手が自身の力を発揮し、観る人に感動や刺激を与えることも、“心のバリアフリー”につながる大切な要素です。誰かの可能性を信じ、支えること。それはまさに「持続可能な社会」の実践です。

ボランティアはSDGsに貢献する力になる

障がい者スポーツを支えるのは、多くのボランティアの力です。試合運営、誘導、受付、広報など、さまざまな形で活動する方々がいます。

こうしたボランティア活動も、SDGsにとっては非常に重要な要素です。ボランティアの参加は、「パートナーシップ(目標17)」の実現であり、「住みやすいまちづくり(目標11)」にもつながっています。

さらに、活動を通して得られる気づきや学びは、将来の多様性理解や共生社会づくりに活かされていくことでしょう。

SDGsは“仰々しいもの”じゃなくていい

「SDGsに貢献」と聞くと、壮大で難しい話のように感じるかもしれません。でも、実際はもっと身近な行動で構わないのです。

- 障がい者スポーツの試合を観に行く

- SNSでイベントをシェアする

- ボランティアに一度だけでも参加してみる

- 会場で誰かを応援する

これらすべてが、立派なSDGsアクションです。特別な知識やスキルがなくても、「関わろう」とする気持ちがあれば、十分に未来をつくる一歩になります。

ふなばしスポーツができること

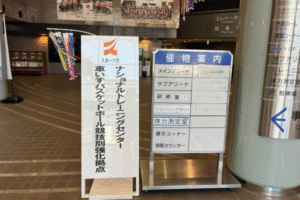

ふなばしスポーツでは、誰もが一緒に楽しめるイベントづくりを大切にしています。競技に参加する人も、応援する人も、支える人も、それぞれがその場の“主役”になれるように。こうした取り組み自体が、SDGsの「インクルーシブ(包括的)な社会づくり」への一歩といえるでしょう。

また、大会やイベントを支えるボランティアの存在も重要です。初めての方でも、少しのサポートから関わることができ、誰かの背中をそっと押す存在になれる。ボランティア活動を通じて、誰かを支えること、それを自然に続けることが、結果としてSDGsの達成に寄与するのです。

小さな一歩が、大きな意味を持つ

SDGsに関心があっても、「自分にできることなんて…」と感じる方も少なくありません。でも、実際には「障がい者スポーツの試合を見に行く」「SNSで取り組みをシェアする」「イベントに参加してみる」といった、小さなアクションが、意外なほど大きな意味を持つことがあります。

たとえば、観客が増えることで大会の活気が高まり、選手のモチベーションも上がる。情報を共有することで、活動の輪が広がっていく。それが次の支援者や参加者につながり、結果として持続可能な活動になっていくのです。

SDGsは終わらない

2030年がひとつのゴールであるSDGsですが、その後も“持続可能な社会”を目指す動きは続いていくでしょう。人と人が支え合い、違いを尊重しながら暮らしていく社会づくりに終わりはありません。

大切なのは、「SDGsだから何かをする」のではなく、「人として自然にやりたいことが、SDGsにもつながっていた」という状態。ふなばしスポーツは、そんな“無理なく続く”関わりの場を、これからも育てていきます。